Leçons sur l'histoire (IV)

L’histoire est-elle une science ?

Sommaire

Rechercher les causes ?

Dès sa naissance, dans l’Antiquité grecque, l’histoire se veut objective, mais, en même temps, elle refuse de s’en tenir à la simple chronique des évènements. Hérodote le dit clairement dès le début de rechercher la cause de la guerre que se sont livré les Grecs et les Barbares. Thucydide cherche à expliquer les faits sans le moindre recours au surnaturel (voir la préface à la Guerre du Péloponnèse) et s’en prend aux poètes qui visent « l’agrément de l’auditeur plutôt que la vérité ». L’idée que l’histoire est un savoir rationnel visant le vrai et qu’elle se distingue ainsi clairement des récits épiques ou fabuleux est donc une idée constitutive de cette discipline et, en un sens très large, elle peut donc à bon droit se présenter comme une science.

Mais avec la naissance de la science moderne, au début du xviie siècle, avec l’œuvre emblématique de Galilée, le terme même de science prend un sens beaucoup plus restreint et rigoureux. La science doit déterminer son objet avec précision et formuler des lois dont le langage est celui des mathématiques. Il ne s’agit plus de constater les faits, ni même de formuler dans chaque cas des explications, mais bien de rattacher tous ces faits à des lois constantes, en nombre aussi restreint que possible. Les brillants succès obtenus au cours du xviie siècle par la physique, couronnés par l’œuvre de Newton posent aux historiens et plus généralement à tous ceux qui veulent comprendre les « affaires humaines » la question de l’extension du modèle newtonien à une science générale des comportements humains. Il faut rechercher « la loi de Newton » des sociétés humaines. Et c’est d’abord du côté de l’économie politique et de ce qui va devenir la sociologie que cette tentative prend corps. Si tous les corps s’attirent selon la loi de la gravitation universelle et que cette attraction forme des systèmes relativement stables comme le système solaire ou le « sous-système » formé de la Terre et de la Lune, les pionniers de l’économie – mais aussi nombre de philosophes – sont amenés à considérer que c’est l’intérêt qui constitue la loi de Newton des sociétés humaines. Dès lors l’explication des faits historiques n’est plus à chercher dans les idées que professent les individus, ni dans des règles morales d’origine transcendante, ni dans le dessein de la Providence, mais dans la combinaison des actions humaines guidées par cette recherche de l’intérêt.

Ce programme se heurte cependant à de très nombreuses difficultés. Dans cet ensemble de sciences que nous appelons aujourd’hui sciences sociales, on a grand peine à réunir les conditions minimales des sciences de la nature :

-

Les sciences de la nature portent sur des phénomènes qui se répètent régulièrement et que nous pouvons même très souvent répéter à la demande. Par contre les comportements humains ne sont susceptibles que de régularités très approximatives et l’expérimentation y est à peu près impossible.

-

La causalité y est mal définie. Les raisons d’agir des individus peuvent-elles être tenues pour les causes des phénomènes sociaux ? Rien n’est moins sûr. Cela supposerait 1° que les individus agissent consciemment et rationnellement par finalité et 2° que les raisons individuelles puissent se cumuler de telle sorte que l’effet global soit toujours la somme (algébrique) des actions individuelles.

-

Le concept de « fait social » est l’objet de nombreuses controverses et l’on ne peut pas assimiler un tel genre de fait (social et/ou historique) aux phénomènes de la nature, parce qu’il ne s’agit pas uniquement de phénomènes observables. Ce qui définit le « fait social », c’est toujours une interprétation.

Ces problèmes constituent la matière même des discussions qui traversent la philosophie, l’historiographie et l’épistémologie de l’histoire depuis le xixe siècle.

Expliquer ou comprendre l’histoire

Chronologiquement, la première tentative de délimiter le champ des sciences historiques et de fonder leur méthode a été de séparer radicalement les sciences historiques des sciences de la nature. S’il refuse la philosophie idéaliste de l’histoire qu’il qualifie de « fantasmagorie », Dilthey (voir chapitre précédent) considère que le modèle des sciences de la nature est inapplicable au domaine de la culture humaine. Aux sciences de la nature, il oppose les sciences de l’esprit.

Sciences de l’esprit contre sciences de la nature

Dilthey définit les sciences de la nature comme sciences « nomologiques » ou sciences dont le but est de fournir des lois explicatives. Si un certain phénomène A est suivi régulièrement du phénomène B, c’est qu’il existe une loi reliant l’antécédent A au conséquent B. Par opposition aux sciences « nomologiques » qui sont explicatives, Dilthey définit les sciences de l’esprit comme herméneutiques, c'est-à-dire fondées sur l’interprétation. Pour Dilthey, ce qui permet de définir cette spécificité des sciences humaines, c'est l'historicité de l'homme et de ses produits.

À côté des sciences de la nature s’est développé spontanément un groupe de connaissances, à partir des problèmes de la vie elle-même, qui, en raison de leur communauté d’objet, sont liées les unes aux autres. Ces sciences sont l’histoire, l’économie politique, les sciences juridiques et politiques, la science de la religion, l’étude de la littérature et de la poésie, des arts plastiques et de la musique, des visions philosophiques du monde et des systèmes, enfin la psychologie. Toutes ces sciences se rapportent au même grand fait: le genre humain. Elles décrivent et racontent, jugent et forment concepts et théories en rapport à ce fait.1

Dilthey différencie les sciences de la nature des sciences de l’esprit par quelques traits fondamentaux :

-

Les sciences de l'homme s'intéressent à des réalités produites par l'homme lui-même, cela ne va pas sans rappeler Vico.

-

La différence entre les sciences de l'esprit (ou sciences morales) et les sciences de la nature est déterminée par la différence d'orientation du sujet connaissant, à son attitude à l'égard des objets.

Il refuse donc d'identifier le savoir scientifique construit sur le modèle des sciences de la nature (physique) avec la connaissance en général. De là Dilthey déduit l’opposition entre les modes de fonctionnement des deux types de science :

-

Les sciences de la nature donnent une explication et formulent des lois ;

-

Les sciences de l'esprit comprennent l'action humaine et en donnent une interprétation.

Dans les sciences de la nature, notre « orientation » peut être ainsi décrite :

Nous nous emparons de ce monde physique par l’étude de ses lois. Ces lois ne peuvent être découvertes que dans la mesure où le caractère vécu de nos impressions de la nature, l’ensemble auquel, avec lui, nous appartenons en tant que nous sommes nous-mêmes nature, le sentiment vivant à travers lequel nous jouissons de celle-ci, cèdent toujours davantage la place à la saisie abstraite de cette nature d’après les relations spatiales, temporelles, de masses et de mouvements. Tous ces moments coopèrent à ce que l’homme en vienne à s’exclure lui-même pour, à partir de ses impressions, construire ce grand objet qu’est la nature comme ordre régi par des lois. Elle devient dès lors pour l’homme le centre de la réalité.2

Ainsi l’objet des sciences de la nature est toujours constitué comme un objet extérieur au sujet connaissant. La permanence des objets extérieurs et le fait que la main peut intervenir en eux et qu'ils sont mesurables permettent au savant le recours à l'expérimentation et aux mathématiques. L’orientation du sujet dans les sciences de l’esprit est caractérisée par une expérience complètement différente. L’expérience n'est pas limitée par les conditions expérimentales d'une observation systématique au domaine accessible à « l'intervention de la main ». L’accès de la réalité est ouvert au sujet qui « vit » des expériences. Si l’humanité n’était saisie que par la perception sensible, elle serait simplement un phénomène physique. Elle se présenterait à la connaissance comme un phénomène donné, isolé, extérieur, alors que dans les sciences de l’esprit, les faits historiques, les textes, les œuvres d’art, etc., se présentent en quelque sorte de l’intérieur. La vie physique y constitue seulement un donné primitif et fondamental qu’il s’agit de comprendre. Par exemple, un texte n’est physiquement qu’un ensemble de feuilles de papier sur lesquelles on repère des signes tracés à l’encre. Les sciences de la nature permettent de mesurer la résistance du papier, la composition de l’encre, d’expliquer par quels processus chimiques on peut obtenir un tel objet, mais la compréhension du texte n’est pas l’objet de la physique ou de la chimie. La compréhension est la méthode des sciences de l’esprit, par opposition à la méthode des sciences de la nature qui est l’explication. Résumons les principes de la méthode compréhensive.

-

L'homme devient objet des sciences de l’esprit à partir du lien triple entre l’expérience vécue, l’expression et la compréhension. L’expérience vécue par un humain s’exprime de diverses manières (des paroles, des écrits, des actions). Celui qui s’intéresse à l’expérience vécue par un autre doit donc en quelque sorte se placer de l’intérieur. La compréhension suppose donc un principe d’empathie.

-

Les événements vécus sont les unités structurelles à partir desquelles la vie de l'âme s’édifie. En eux, est présent le lien entre la conscience et ses contenus.

-

L’expression (ou objectivation) est la traduction extérieure (dans des « signes publics ») de la vie de l'âme.

-

La compréhension est donc la saisie d'une intériorité sur la base de sa traduction extérieure. C'est donc une interprétation. C’est pourquoi les sciences de l’esprit sont « herméneutiques ».

Cette théorie de l’interprétation repose sur la conception que Dilthey se fait de la vie historique des hommes, comme « vie de l’esprit ». L’histoire de l’espèce humaine est intégrée à ce processus de formation de l’esprit. C’est pourquoi l’existence quotidienne des individus socialisés se meut dans la relation de l’expérience vécue, de l’expression et de la compréhension qui constitue aussi la méthode des sciences morales.

Pour Dilthey la biographie constitue méthodologiquement le modèle de toute compréhension. En effet, la vie individuelle n’est compréhensible que dans un contexte intersubjectif puisque toute manifestation de la vie individuelle représente quelque chose de commun dans le domaine de « l’esprit objectif ». Chaque mot, chaque phrase, chaque geste ou formule de politesse, chaque oeuvre d’art et chaque action historique ne sont compréhensibles que parce qu’une communauté relie celui qui s’y exprime et celui qui comprend ; l’individu fait des expériences, pense et agit toujours dans une sphère de communication et il ne comprend qu’en elle.

Comprendre l’histoire

Si Dilthey formule une théorie générale des sciences de l’esprit, mais qui pourraient aussi être désignée comme elle le sera plus tard comme théorie des sciences de la culture, c’est bien vers l’histoire que convergent toutes ces sciences de l’esprit. D’une part parce que la méthode compréhensive est directement liée à la définition de l’homme comme être historique et d’autre part parce que l’histoire est typiquement la science qui requiert l’interprétation. L’historien n’a jamais devant lui des phénomènes physiques qu’il pourrait étudier comme tels. À la rigueur, d’autres sciences humaines pourraient tenter d’analyser la vie humaine avec les méthodes des sciences de la nature : ainsi la psychologie behavioriste considère l’esprit comme une « boîte noire » et le psychologue doit tenter de formuler des lois psychologiques en étudiant les rapports entre stimuli appliqués au sujet observé et les réponses que provoquent ces stimuli. Les économistes ont construit des modèles mathématiques des comportements des agents économiques – en fait non pas des humains réels, mais des agents idéalisés, des « homo oeconomicus ». Des sociologues ont tenté de leur emboîter le pas. Que ces méthodes soient pertinentes ou non, c’est une autre question que nous ne traitons pas ici : s’engager dans cette voie pouvait et peut encore sembler rationnel. Mais l’historien n’a jamais de phénomènes observables devant les yeux. Il n’en a que les traces, les signes présents d’actions passées. Ce dont traite l’historien, au sens strict, n’existe plus. Il lui faut donc reconstituer, à partir des éléments dont il dispose, des évènements passés et tenter de comprendre les actions.

L’histoire contre le récit

L’inscription de l’histoire dans le mouvement d’ensemble de constitution des sciences sociales peut se vérifier encore d’une autre façon quoique d’une manière et selon des présuppositions radicalement différentes.

De la « physique sociale » aux sciences humaines

Auguste Comte parle de « physique sociale » pour désigner la sociologie. Il s’agit d’introduire dans les sciences qui traitent des phénomènes sociaux les méthodes qui ont fait leur preuve dans les sciences de la nature. Ainsi, pour Comte, bien que ce domaine soit particulièrement propice au déploiement de l’imagination, cette dernière doit être strictement soumise au primat de l’observation qui permettra de découvrir « l’exacte coordination de l’ensemble des faits observés ».3 Certes, on doit bien constater que les phénomènes intellectuels et moraux de la vie individuelle et les phénomènes politiques sont encore étudiés d’une manière antiscientifique ; le caractère vague des observations « permet à l’imagination fallacieuse des sophistes et des rhéteurs d’y tourner pour ainsi dire à son gré l’interprétation des faits accomplis. »

Cette situation n’est rendue possible que parce que la science sociale n’est pas encore à l’âge positif et que, par voie de conséquence, la politique a encore la prétention d’une action essentiellement illimitée, « grande illusion primitive » qui « résulte toujours spontanément de l’ignorance des lois fondamentales de la nature, combinée avec l’hypothèse du pouvoir arbitraire et indéfini alors attribué aux agents surnaturels ». De ce point de vue, la différence entre sciences de la nature et sciences sociales n’est qu’une différence d’avancement sur une même ligne ascendante. Si les sciences sociales sont en retard, c’est uniquement en raison de leur plus grande complexité. Mais elles obéissent à la même dynamique et aux mêmes principes que les sciences de la nature. Il s’agit donc, pour sortir enfin de l’âge théologique et métaphysique, de « concevoir toujours les phénomènes sociaux comme inévitablement assujettis à de véritables lois naturelles, comportant régulièrement une prévision rationnelle. »

La philosophie d’Auguste Comte, un peu oubliée aujourd’hui, a eu de très grandes répercussions dans les sciences sociales. L’école sociologique française, celle que fonde véritablement Émile Durkheim, s’appuie sur les présuppositions comtiennes. Pour Durkheim, l’élément pertinent dont doit s’occuper le sociologue n’est pas l’action de l’individu mais le fait social qui se caractérise par trois traits :

-

La contrainte : « est fait social, toute manière de faire, fixée ou non, susceptible d’exercer sur l’individu une contrainte extérieure. »4

-

La généralité : le fait social est général « dans l’étendue d’une société donnée tout en ayant une existence propre. »

-

L’indépendance par rapport au psychisme individuel.

Durkheim en tire, en une formule frappante, qu’il faut « traiter les faits sociaux comme des choses ».

La conquête de la longue durée

C’est en s’appuyant sur des considérations semblables que l’historiographie française du xxe siècle procède à une critique radicale de l’ancienne conception de l’histoire. Si l’histoire s’occupe des singularités, c’est bien l’évènement qui est son objet propre. L’évènement, c’est ce qui arrive ou qui est subi par l’action d’un agent humain. Certes, l’histoire peut aussi prendre en compte les évènements naturels – par exemple le tremblement de terre de Lisbonne en 1755 – mais seulement dans la mesure où ils affectent l’histoire humaine, c’est-à-dire où ils entrent dans la détermination des actions des agents historiques. Les évènements historiques sont compréhensibles en ce sens qu’on peut interpréter les actions humaines par leurs motifs et leurs raisons. C’est cependant pour cette même raison que l’histoire traditionnelle sélectionne un certain nombre d’évènements significatifs et documentés. Elle privilégie donc l’histoire politique (celle des gouvernants), l’histoire diplomatique et militaire (celle des rapports entre les puissances étatiques). Évidemment, elle ne se limite pas à cela. Les rapports sociaux, les questions économiques, les évolutions culturelles ne lui sont pas étrangers, mais ils ne constituent finalement qu’un arrière-plan.

L’école des Annales, avec Marc Bloch et Lucien Febvre et leurs successeurs, prend le contre-pied de cette histoire traditionnelle. Dans son Apologie pour l’histoire, Marc Bloch commence par rendre hommage à l’inspiration comtienne dans les sciences sociales et à Durkheim, même si cet hommage est en même temps critique. S’il lui reproche de dédaigner l’évènement, il rappelle que

L’école des Annales, avec Marc Bloch et Lucien Febvre et leurs successeurs, prend le contre-pied de cette histoire traditionnelle. Dans son Apologie pour l’histoire, Marc Bloch commence par rendre hommage à l’inspiration comtienne dans les sciences sociales et à Durkheim, même si cet hommage est en même temps critique. S’il lui reproche de dédaigner l’évènement, il rappelle que

Ce grand effort (…) nous a appris à analyser plus en profondeur, à serrer de plus près les problèmes, à penser, oserais-je dire, à moins bon marché. (…) S’il semble aujourd’hui dépassé, c’est pour tous les mouvements intellectuels, tôt ou tard, la rançon de leur fécondité.5

Marc Bloch s’efforce d’abord de définir l’histoire comme science. Il lui faut pour cela préciser son objet. Il réfute d’abord comme « absurde » l’idée que le passé en tant que tel puisse être objet de science. L’histoire des historiens ne commence que là où l’humain intervient, c’est pourquoi l’histoire est la « science des hommes dans le temps », pour préciser que le temps, c’est d’abord la durée, et même la longue durée.

On se représente le courant de l’évolution humaine comme fait d’une suite de brèves et profondes saccades, dont chacune ne durerait que l’espace de quelques vies. L’observation prouve au contraire que dans cet immense continu temps les grands ébranlements sont parfaitement capables de se propager des molécules les plus lointaines jusqu’au plus proches.6

Ce dont doit partir l’historien, c’est de la « solidarité des âges », une conséquence nécessaire de l’existence de quelque chose comme une nature humaine et un fonds permanent dans les sociétés humaines. L’histoire, telle que la pense Bloch, suppose qu’il y a des structures anhistoriques. Sur ce fonds permanent l’analyse historique recherche non pas tant à faire le récit des évènements qu’à comprendre les mouvements longs et leurs oscillations :

L’historien ne sort jamais du temps ; mais par une oscillation nécessaire,(…) il y considère tantôt les grandes ondes de phénomènes apparentés qui traversent, de part en part, la durée, tantôt le moment humain où ces courants se resserrent dans le noeud puissant des consciences.7

L’élément premier n’est donc plus l’évènement ; celui-ci au contraire pourrait être considéré comme un point singulier où s’entrecroisent les oscillations de la longue durée. Ce privilège donné à la longue durée induit un décentrement de la recherche historique : de l’évènement et de l’individu comme seul sujet possible de l’action, l’historien doit maintenant braquer le projecteur sur ce qui conditionne l’individu, sur ce qui dans la réalité sociale est plus impersonnel. Ce sera le rôle fondamental donné à l’histoire économique et à l’histoire sociale – un point sur lequel la jonction avec la conception marxienne de l’histoire pourra se faire avec certains historiens comme Ernest Labrousse. Mais au-delà, la recherche historique devient une véritable anthropologie. C’est ainsi que l’une des caractéristiques les plus connues de l’école des Annales est la place donnée à l’histoire des mentalités.

Vers l’histoire totale

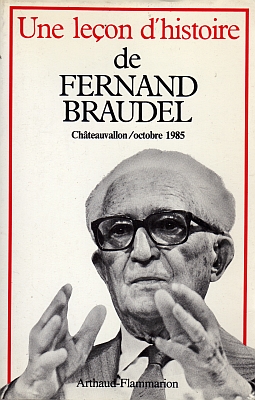

Avec sa thèse sur La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II (rédigée en captivité pendant la Seconde Guerre Mondiale), Fernand Braudel radicalise le propos de l’école des Annales. Le temps historique ne doit plus être considérée comme un temps homogène, mais comme un temps stratifié. Il y a, répète Braudel, une histoire superficielle, l’histoire à la dimension de l’individu, une histoire « à oscillations brèves, rapides, nerveuses ». Sous cette histoire, se déploie une histoire lentement rythmée, celle de la longue durée, une histoire que l’économiste enseigne à l’historien. Cette longue durée est aussi celle des institutions et des mentalités. Et enfin, on trouve une histoire quasi immobile, déterminée par les rapports entre l’homme et son milieu. Cette histoire une sorte de « géo-histoire ».

Avec sa thèse sur La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II (rédigée en captivité pendant la Seconde Guerre Mondiale), Fernand Braudel radicalise le propos de l’école des Annales. Le temps historique ne doit plus être considérée comme un temps homogène, mais comme un temps stratifié. Il y a, répète Braudel, une histoire superficielle, l’histoire à la dimension de l’individu, une histoire « à oscillations brèves, rapides, nerveuses ». Sous cette histoire, se déploie une histoire lentement rythmée, celle de la longue durée, une histoire que l’économiste enseigne à l’historien. Cette longue durée est aussi celle des institutions et des mentalités. Et enfin, on trouve une histoire quasi immobile, déterminée par les rapports entre l’homme et son milieu. Cette histoire une sorte de « géo-histoire ».

Dans Civilisation matérielle, économie, capitalisme, xve- xviiiesiècle, Braudel reprend cette tripartition du temps historique pour l’appliquer la période de la genèse du capitalisme moderne. Il distingue ainsi :

-

la civilisation matérielle, « l’activité élémentaire de base, qu’on rencontre partout », « une zone épaisse, au ras du sol » que Braudel nomme encore « infra-économie ». C’est la routine qui domine cette strate.

-

L’économie est la sphère de l’échange, des marchés et des boutiques. Si la vie matérielle est non économique, l’économie commence avec la valeur d’échange.

-

Enfin, au-dessus du marché, apparaît le capitalisme, celui qui est créé par « les hiérarchies sociales actives » qui « faussent l’échange à leur profit ».

Chacune de ces trois strates a sa temporalité propre. Leurs mouvements respectifs s’épaulent ou se contredisent. Et c’est dans l’articulation de ces trois sphères que peut s’expliquer l’histoire du monde à l’époque moderne (Civilisation matérielle… se veut en effet une « introduction à l’histoire du monde » entre le xve et le xviiie siècle).

S’introduit ainsi une double perspective : spatiale et temporelle. L’espace du capitalisme, c’est l’économie mondiale, « l’économie-monde » dont le concept est développé par un disciple de Braudel, Immanuel Wallerstein. Inversement, « plus vous restreignez l’espace de l’observation, plus vous avez de chance de vous retrouver dans l’environnement de la vie matérielle. »8 Braudel ajoute :

Quand vous rétrécissez le temps observé à des fractions menues, vous avez ou l’événement, ou le fait divers ; l’événement se veut, se croit unique ; le fait divers se répète et, se répétant, devient généralité ou mieux structure. Il envahit la société à tous ses étages, caractérise des manières d’être et d’agir perpétuées sans mesure.9

Repoussé aux marges l’évènement cède la place aux longues séries, ce qui permet l’introduction massive de l’histoire quantitative. Au contraire, le fait divers, par opposition à l’évènement sensationnel, en ce qu’il se répète est peut-être beaucoup plus intéressant ! C’est en ce lieu que désormais pourra être cherchée l’intelligibilité de l’histoire, une histoire qui peut emprunter ses outils aux sciences sociales (l’économie principalement) et se veut de plus en plus une histoire totale, c’est-à-dire en même temps géographie, économie, sociologie, démographie.

Le dernier mot de l’historiographie ?

Cette méthode historique issue de l’école des Annales, qui fut appelée un temps « la nouvelle histoire », ne peut cependant sortir du cadre de l’histoire-récit, elle ne peut pas annuler l’évènement, même si les vastes perspectives qu’elle ouvre lui donnent un éclairage singulier. Comme souvent, quand il s’agit de thèses fortes, argumentées, défendues par des esprits puissants, on peut sans doute imaginer que la « nouvelle histoire » de l’école des Annales et l’histoire critique construite dans l’optique des « sciences de l’esprit » de Dilthey ont l’une et l’autre leurs vertus. Georges Duby, un des disciples de Marc Bloch et Lucien Febvre, pratique avec bonheur le mélange des doctrines. Il publie ainsi en 1973 Le dimanche de Bouvines, récit de cet évènement mémorable, le dimanche 27 juillet 1214 où Philippe-Auguste, roi de France affronte une redoutable coalition conduite par Otton, l’empereur « romain germanique ». Spécialiste de l’histoire de la longue durée, il s’intéresse à l’évènement par excellence. Il caractérise ainsi les orientations de cette « nouvelle histoire » dans laquelle il a d’abord travaillé.

[Elle] rejetait sur les marges l’événementiel, répugnait au récit, s’attachait au contraire à poser, à résoudre des problèmes, et, négligeant les trépidations de surface, entendait observer dans la longue et la moyenne durée, l’évolution de l’économie, de la société et de la civilisation.10

Sans remettre en cause l’enseignement de ses maîtres – et notamment de Braudel – Duby réhabilite l’histoire de l’évènement sensationnel.

Il commençait aussi de m’apparaître non seulement possible, non seulement utile, mais franchement nécessaire, pour parvenir jusqu’aux mouvements obscurs qui font lentement se déplacer au cours des âges les soubassements d’une culture, d’exploiter l’événement. D’en tirer le meilleur parti, en le traitant d’une certaine manière. (…) c’est parce qu’il fait du bruit, parce qu’il est « grossi par les impressions des témoins, par les illusions des historiens », parce qu’on en parle longtemps, parce que son irruption suscite un torrent de discours, que l’événement sensationnel prend son inestimable valeur. Pour ce que, brusquement, il éclaire. Par ses effets de résonance, par tout ce dont son explosion provoque la remontée depuis les profondeurs du non-dit, par ce qu’il révèle à l’historien des latences. Du fait même qu’il est exceptionnel, l’événement tire avec lui et fait émerger, dans le flot de paroles qu’il libère, des traces qui, sans ce coup de filet, seraient demeurées dans les ténèbres, inaperçues, les traces du plus banal, de ce dont on parle rarement dans le quotidien de la vie et dont on n’écrit jamais11.

Un constat donc que l’histoire ne peut se réduire à la démographie ou à l’économie (aussi importante que soient ces deux disciplines pour sa compréhension). L’histoire ne peut véritablement être la science de son objet propre que par cette dialectique de la durée et de l’évènement, de la répétition et de la création de l’irréductiblement nouveau.

L’objectivité de l’histoire

On ne peut évidemment pas terminer cette réflexion sur l’histoire sans poser la question de son objectivité. Si on peut contester que l’histoire humaine suive la voie d’un progrès (pour progresser, il faut avoir un but qui permet de mesurer le chemin restant à parcourir !), il est peu contestable en revanche de la recherche historique a progressé. La grande rupture, nous l’avons déjà noté, est celle des Hérodote et Thucydide, c’est-à-dire de ces historiens qui cessent de confondre l’histoire et les légendes et veulent raconter ce qui s’est passé comme cela s’est passé, pour reprendre une formule célèbre de l’historien allemand Ranke. La recherche historique a progressé non seulement dans ses méthodes, dans la clarification de son propos, mais aussi surtout dans les moyens mis à sa disposition pour explorer le passé de l’humanité. Les fouilles de Pompéi, le déchiffrage des hiéroglyphes par Champollion en quelque sorte inaugurent un travail gigantesque qui va mettre à jour des villes oubliées. Des civilisations inconnues sortent de leur linceul.

On pourrait penser, cependant, que l’histoire, par sa matière même a du mal à faire valoir ses droits à l’objectivité. Si on doit interpréter des documents et construire des récits, ne retombe-t-on pas toujours dans la querelle des interprétations ? L’histoire, comme toutes les sciences sociales, ne peut pas séparer l’observateur de la réalité observée. L’observateur est toujours un observateur engagé. Comment peut-on être engagé et objectif ? Enfin, si, comme le disait le philosophe italien Benedetto Croce, l’histoire est toujours contemporaine, qu’est-ce qui nous garantit que notre histoire est plus « vraie » que celle du siècle précédent ?

Commençons par la première question. Pour résumer la conception nietzschéenne de la vérité, on a coutume de dire « il n’y a pas de vérité – ou pas faits – mais seulement des interprétations ». Voilà qui pourrait parfaitement convenir à l’histoire et lui dénier ainsi toute prétention à la vérité ou à quelque chose qui s’apparenterait au genre de vérité qu’on trouve dans les sciences de la nature. L’argument est cependant fragile.

S’il n’y a pas de vérité mais seulement des interprétations, dans l’esprit nietzschéen, cela vaudrait autant pour les sciences de la nature que pour les sciences historiques. Au demeurant, la physique, par exemple, donne des résultats indiscutables dans des domaines limités, mais si on veut construire une théorie générale, on retombe là aussi dans les querelles d’interprétation – par exemple, pendant tout le xxe siècle, les résultats de certaines expériences ont été l’objet d’interprétation très différentes : ainsi on parle de « l’interprétation de Copenhague de la mécanique quantique. »

En second lieu, il y a bien en histoire des faits incontestables même si d’autres sont plus douteux. Personne ne peut sérieusement douter que Jules César ait été assassiné aux ides de mars 44 et la liste des comploteurs ne pose guère de problème. La difficulté apparaît seulement quand il s’agit de comprendre leurs mobiles et les raisons pour lesquels cet assassinat, commis au de la défense de la République en a finalement précipité la chute. Mais là encore, la gamme des interprétations n’est pas infinie et un consensus peut se dégager dans la communauté scientifique, un consensus qui témoignerait que, par approches successives, se dégage une vision qu’on pourrait dire à la fois vraie et objective de cet évènement.

En ce qui concerne la deuxième question, elle repose sur l’idée que les passions humaines ont moins d’influence sur l’esprit quand il s’occupe de choses naturelles que quand il s’occupe des choses humaines. Les opinions politiques ou religieuses n’influeraient que très marginalement sur le travail du physicien ou du biologiste12, alors qu’elles peuvent porter plus directement sur le travail de l’historien. L’histoire des grands débats historiques semble donner du poids à cet argument : la révolution française est fort différente quand elle est étudiée par des marxistes ou apparentés comme Mathiez ou Soboul ou quand elle est revue par le libéral François Furet. Sans doute est-il inévitable que le travail de l’historien soit toujours construit selon une certaine perspective. Il reste que nous avons appris depuis longtemps à distinguer les historiens rigoureux, qui étudient avec attention leurs sources, en envisagent les diverses interprétations possibles des mêmes évènements et séparent les jugements éventuels qui sont les leurs de l’exposé de leur sujet. On accorde plus de crédit aux Annales de Tacite qu’à la Vie des douze Césars de Suétone, qui dit une chose et son contraire et rapporte sans le moindre esprit critique tous les racontars concernant la vie de ses personnages… Bref si l’objectivité de l’historien peut rester problématique, elle n’est pas impossible. Comme le dit Marrou :

Ce qui fonde en dernière analyse, ou plutôt garantit la valeur de l’histoire en tant que connaissance vraie, c’est très précisément l’intégrité de la conscience de l’historien, l’authenticité de sa vocation de savant, la fidélité avec laquelle il obéit à celle-ci, sa sincérité.13

La vérité de l’histoire ne peut pas être contrôlée par l’expérience ou la fécondité de ses applications et elle ne peut « être mesurée que par l’historien même qui l’a élaborée », comme le dit encore Marrou. Cette garantie peut paraître fragile. Mais la connaissance, quelle qu’elle soit, est toujours affaire humaine, affaire aussi d’une communauté – les recherches d’un historien peuvent rectifiées, contrôlées par celles d’autres historiens et, finalement, le lecteur instruit est apte à faire lui-même la distinction entre ce qui procède éventuellement de l’engagement, des positions politiques, philosophiques ou religieuses de l’historien et ce qui concerne proprement la vérité historique.

En ce qui concerne la dernière question, on doit reconnaître qu’il y a une part de vrai dans l’affirmation de Croce. L’histoire est un va-et-vient entre le présent et le passé. Le présent éclaire parfois le passé d’un jour nouveau. Et tout naturellement les historiens cherchent dans le passé à mieux comprendre le présent. De ce point de vue la recherche historique est toujours de son temps. « Nos Romains » ne sont pas ceux de Montesquieu ou de Machiavel. Mais il n’y a pas à s’en étonner : la longueur du temps modifie les perspectives. Il a bien fallu que la deuxième guerre mondiale arrive pour qu’on puisse prendre la mesure de ce qui la liait en profondeur à la première, au point que certains historiens parlent maintenant d’une seule guerre 1914-1945. Mais il serait erroné de voir là quelque chose de véritablement spécifique à l’histoire. Les sciences de la nature et même les mathématiques ont, elles aussi, un caractère historique. Non seulement les progrès de la recherche, mais aussi les préoccupations de l’époque obligent à des remaniements réguliers des théories scientifiques. Mais ceci ne nous conduit pas à tomber dans un relativisme sceptique. La physique contemporaine ne rend pas fausse la physique des siècles passés ; elle en fait seulement une approximation acceptable dans certaines limites. L’histoire romaine d’aujourd’hui n’invalide pas Tite-Live, mais modifie la perspective suivant laquelle nous le lisons.

Certes l’histoire n’est pas une science comme les sciences de la nature. Mais elle ne manque pas pour autant de rationalité ni d’exigence de vérité. Elle n’est pas une science opératoire comme le sont devenues les sciences de la nature. Elle ne peut pas ramener la complexité du réel à la composition de quelques principes simples, de quelques équations fondamentales. Mais c’est non en raison de sa faiblesse propre ou de l’insuffisance de sa propre scientificité, mais en raison de la nature de son objet. Alors que les sciences de la nature finalement ne prennent pour objet qu’une couche superficielle du réel, l’histoire, comme la philosophie d’ailleurs, affronte l’épaisseur de la condition humaine.

1 W. Dilthey : L’édification du monde historique dans les sciences de l’esprit, in Œuvre III, Cerf, 1988, traduit de l’allemand par Sylvie Mesure, p.31

2 Op. cit. p. 34

3 Auguste Comte : Cours de philosophie positive ; 48e leçon (in Physique sociale ; leçons 46 à 60 ; Hermann, 1975, page 102). Les citations suivantes sont extraites de cette même 48e leçon.

4 Voir E.Durkheim : Les règles de la méthode sociologique.

5 M. Bloch, Apologie pour l’historien, in L’Histoire, la Guerre, la Résistance, Gallimard, 2006, collection « Quarto », p. 859

6 Op. cit. p. 878

7 M. Bloch, op. cit. p. 958

8 F. Braudel, Civilisation matérielle, économie, capitalisme. xve- xviiie siècle, Armand Colin, 1979, 3 vol., Livre de Poche, 1993, 1.Les structures du quotidien, p.16.

9 Ibid.

10 G.Duby : Le dimanche de Bouvines, Avant-Propos, Gallimard, 1973, collection « Folio »,1985, p. 8

11 Op. cit. p.8-9

12 Il y aurait cependant beaucoup de choses à dire sur ce sujet…

13 H-I. Marrou : Le métier d’historien, in L’histoire et ses méthodes, Gallimard, « Encyclopédie de la Pléiade », 1961, p. 1522

Articles portant sur des thèmes similaires :

- Nature et institution - 06/03/16

- Vérité et philosophie (II) - 01/09/14

- Vérité et philosophie (I) - 28/08/14

- L'espace de la marchandise - 14/03/14

- Éloge du communautarisme - 13/01/14

- Pour Costanzo Preve - 28/11/13

- Encore une fois sur la "Phénoménologie de l'esprit" - 11/11/10

- La science philosophique - 25/12/09

- La violence dans l’État contemporain - 26/03/05

- L'homme est-il un loup pour l'homme? - 06/04/18

Ecrit par dcollin

le Mercredi 4 Novembre 2009, 09:49

dans "Enseigner la philosophie"

Lu 8801 fois.

![]()

Article précédent -

Article suivant

Commentaires

A propos d'Agoravox

Thiriet (ZEN) - le 04-11-09 à 16:21 - #

Bonjour Denis Collin

Merci pour votre article sur Agoravox

Je viens de répondre à votre dernier article

Vous devriez intervenir plus souvent , pour remonter le niveau...qui baisse

De temps en temps, quelques perles

J'aime venir me resourcer sur votre site, que j'ai mis en lien ici:

marcelthiriet.blogspot.com/search

Bien cordialement

A bientôt peut-être